letteraria, riflessioni su due ruote

Armstrong e Contador in Astana

26 Lug 2009 Nicola 2 commenti

Il giovane ciclista siciliano, sicuro campione del futuro, Vincenzo Nibali ha detto di Lance Armstrong qualcosa come voi non potete capire, per me era un mito prima che smettesse, è un mito adesso che ha ripreso, Lance Armstrong è Lance Armstrong … e Armstrong è Rocky.

È possibile. Solo che se fosse Rocky, se solo pensassi questo, oggi non ne parlerei bene. Se Armstrong non avesse spiegato in più occasioni che sono diverse le ragioni che possono ispirare un ritorno alle gare di bicicletta (non c’è solo la voglia di vincere), e che una di queste è la voglia di soffrire ancora, oggi non starei certo a rappresentarmelo come oggetto di stupore metafisico. Se non fosse tornato da ex, a trentotto anni suonati, non avrei, come invece mi sta succedendo, sentimenti di rispetto nei suoi confronti; nonostante la sua conquista di sette consecutivi Tour de France, non ne avrei. Allora lo odiavo. Ammazzava la Grande Boucle senza pietà, un anno dietro l’altro, e per questo non si faceva altro se non sperare che arrivasse in fretta alla fine della sua carriera, che l’età ne decretasse finalmente il tramonto. Come quando ci si consola col pensiero della vecchiaia di Berlusconi: l’inesorabile scorrere del tempo accompagnato da un inevitabile rincoglionimento ce lo accomoderanno fuori dalla scena politica e pertanto fuori dalle palle (hai visto mai?). Il tutto però dovendo fare i conti con un’angustia, con l’amarezza per il fatto che l’epoca che ha visto trionfare il campione non abbia saputo, al contempo, produrre alcuno in grado di batterlo.

Adesso lui torna. Ed è battuto. Nel senso che ci sono altri che tagliano la linea del traguardo prima di lui, dandogli pure bei minuti di distacco. E tuttavia neanche tanti, quei minuti. Allora di nuovo giù a spiegare che la partecipazione alla più affascinante corsa a tappe del pianeta ha, per lui, dei significati che esulano dall’eventualità, a questo punto del tutto esornativa, di mettere le proprie ruote davanti a quelle di tutti gli altri corridori. In altre parole, ci scodella tutta la sua risaputa vicenda in una chiave a mio avviso del tutto sottovalutata fin qui: LA PASSIONE. Passione per la bicicletta e per quel tanto di avventuroso che le corse in bici, soprattutto i grandi giri, si portano appresso. L’impossibilità di vivere senza andare in bici, senza la compagnia di una vita, quella del gruppo. E insisto col dire che questo della passione è un punto centrale per attribuire il giusto valore alle cose che succedono. Si parla qui di uno che ha scelto per mestiere, o anche per vocazione artistica, di andare in bici. E che per quanto ‘bombato’ possa essere (ma a questo punto la lista dei ‘drogati’ è sterminata e a farsene tiranneggiare non otterremmo altro che far cadere molti miti nella polvere, crollerebbero molte certezze con conseguente magari rivalutazione di brocchi inusitati, e allora sì che staremmo dentro un revisionismo opportunista della storia del ciclismo) è sempre uno che per decine d’anni non ha fatto altro che PEDALARE. Pedalare cioè faticare sui pedali, col culo su un sellino, piegati su un manubrio, per ore in un giorno, per mesi in un anno, per migliaia e migliaia di chilometri in una vita. E allora quando qualcuno liquida il ciclismo bollandolo come marcio, che cazzo fa? Contribuisce a un disdoro, un disprezzo sociale, non ingiustificato ma sicuramente esagerato. Come quando per settimane non si fa che parlare del Premio Strega, del vincitore annunciato, delle lobbies editoriali e culturali, delle spartizioni e dei mercanteggiamenti, e si finisce col dire che il Premio è marcio pure lui e vaffanculo. Va tutto bene, non abbassiamo mai la guardia, vigiliamo sempre, rendiamo tutto più limpido, figuriamoci. Ma ricordiamoci che qui si parla di libri. E che sarà mai! Come qui si parla di ciclisti. Non saranno mica questi i luoghi dove pronunciare tutte  le nostre condanne, esaurendone i bonus, dove sfogare tutta la nostra frustrazione e il nostro biasimo? Non saranno mica questi i protagonisti di quanto di disdicevole e deplorevole e dannoso e pericoloso si va compiendo nel consorzio degli uomini?

le nostre condanne, esaurendone i bonus, dove sfogare tutta la nostra frustrazione e il nostro biasimo? Non saranno mica questi i protagonisti di quanto di disdicevole e deplorevole e dannoso e pericoloso si va compiendo nel consorzio degli uomini?

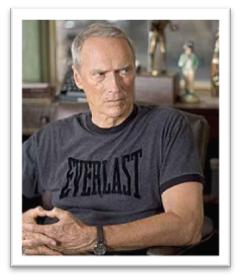

Ma tornando ad Armstrong e questa sua ieraticità finalmente meritata: non Rocky, direi del sette volte vincitore del Tour, ma Clint Eastwood. E non per una facile associazione che improvviso or ora: Il texano dagli occhi di ghiaccio. Ma per la partitura perenne del cinema eastwoodiano: un ex che ha rinnegato il suo passato, un veterano in pensione, magari tormentato da più di un senso di colpa, viene richiamato per un incarico che solo lui, essendo  uno specialista o un esperto, è in grado di svolgere. Più che un semplice incarico si tratta di una missione, di qualcosa che il protagonista è chiamato a realizzare per i profondi cambiamenti nelle esistenze e nel mondo di cui è partecipe, nel bene e nel male, dalla sua azione dipendono. Egli dapprima seccamente rifiuta, non può o non ne ha voglia, poi pian piano si ammorbidisce e, da refrattario che era, torna (a patto, però, che faccia a modo suo, che usi i suoi metodi, sbrigativi se del caso, Ispettore Callaghan se del caso), torna e si ritrova, per una ragione o per l’altra, coinvolto in prima persona, col cervello, col cuore, con tutte le sue conoscenze e la sua esperienza invischiato in una maledetta faccenda. Egli ha intravisto la possibilità di riscattarsi da un passato costellato di macchie, di alleviare una sua più intima pena, di espiare la colpa. E nel crepuscolo si manifesta in tutta la sua grandezza. Così come Clint, lui proprio, nel crepuscolo manifesta la sua grandezza autoriale. Ecco Armstrong, dunque, nel crepuscolo pure lui, come a volersi riscattare dalla colpa di aver vinto sette tours (che gli gravino enormemente?), a meravigliosamente soffrire in salita, a morire in bici, a non cercare altro che un finale dignitoso, a conchiudere un capolavoro americano quando nell’ultima discesa di un tappone alpino, a un Nibali che gli chiede il cambio, cioè di andare a tirare per contribuire a un recupero (che non ci sarà) sui migliori che sono più avanti, scuote la testa che non ce la fa e si vede costretto a negare il suo aiuto.

uno specialista o un esperto, è in grado di svolgere. Più che un semplice incarico si tratta di una missione, di qualcosa che il protagonista è chiamato a realizzare per i profondi cambiamenti nelle esistenze e nel mondo di cui è partecipe, nel bene e nel male, dalla sua azione dipendono. Egli dapprima seccamente rifiuta, non può o non ne ha voglia, poi pian piano si ammorbidisce e, da refrattario che era, torna (a patto, però, che faccia a modo suo, che usi i suoi metodi, sbrigativi se del caso, Ispettore Callaghan se del caso), torna e si ritrova, per una ragione o per l’altra, coinvolto in prima persona, col cervello, col cuore, con tutte le sue conoscenze e la sua esperienza invischiato in una maledetta faccenda. Egli ha intravisto la possibilità di riscattarsi da un passato costellato di macchie, di alleviare una sua più intima pena, di espiare la colpa. E nel crepuscolo si manifesta in tutta la sua grandezza. Così come Clint, lui proprio, nel crepuscolo manifesta la sua grandezza autoriale. Ecco Armstrong, dunque, nel crepuscolo pure lui, come a volersi riscattare dalla colpa di aver vinto sette tours (che gli gravino enormemente?), a meravigliosamente soffrire in salita, a morire in bici, a non cercare altro che un finale dignitoso, a conchiudere un capolavoro americano quando nell’ultima discesa di un tappone alpino, a un Nibali che gli chiede il cambio, cioè di andare a tirare per contribuire a un recupero (che non ci sarà) sui migliori che sono più avanti, scuote la testa che non ce la fa e si vede costretto a negare il suo aiuto.

24 Lug 2009 Nicola 1 commento

La pianura pugliese. Olivi, seminati, e nessuna apparenza di uomini o di animali. Alberi sostenuti da muriccioli di pietra. È il paese dell’architettura. Anche prima di vedere una città, le capanne rustiche dei campi evocano la forma delle chiese e dei castelli. Ondulamenti come il mare, e strisce di colori come sul mare. Il più piccolo rialzo di terreno è una sorpresa. Ha piovuto la notte, e la pianura è tutta rugosa di rigagnoli come un vecchio viso. È qualche cosa come il fondo del mare, terra nella sua più vera struttura, un grande magazzino vivente di alberi da frutto e di viti. Le viti sono a ceppaia come nel Bordolese o nello Champagne. Nella pianura, soltanto i colori creavano parvenze e illusioni di paesaggio. L’azzurro del mare, le onde rabbuffate lontano, rilevavano il giallo delle spiagge. I fichi col loro pollone ma le foglie ancora non nate. In treno, ancora addormentato, distinguevo il sud, il mio paese, percependo il suo silenzio, quel silenzio tutto suo, remoto, sterminato. E dal finestrino ritrovavo aspetti del mio paesaggio infantile, immutato, e come se mi rimproverasse e non volesse più sapere di me.

La pianura pugliese. Olivi, seminati, e nessuna apparenza di uomini o di animali. Alberi sostenuti da muriccioli di pietra. È il paese dell’architettura. Anche prima di vedere una città, le capanne rustiche dei campi evocano la forma delle chiese e dei castelli. Ondulamenti come il mare, e strisce di colori come sul mare. Il più piccolo rialzo di terreno è una sorpresa. Ha piovuto la notte, e la pianura è tutta rugosa di rigagnoli come un vecchio viso. È qualche cosa come il fondo del mare, terra nella sua più vera struttura, un grande magazzino vivente di alberi da frutto e di viti. Le viti sono a ceppaia come nel Bordolese o nello Champagne. Nella pianura, soltanto i colori creavano parvenze e illusioni di paesaggio. L’azzurro del mare, le onde rabbuffate lontano, rilevavano il giallo delle spiagge. I fichi col loro pollone ma le foglie ancora non nate. In treno, ancora addormentato, distinguevo il sud, il mio paese, percependo il suo silenzio, quel silenzio tutto suo, remoto, sterminato. E dal finestrino ritrovavo aspetti del mio paesaggio infantile, immutato, e come se mi rimproverasse e non volesse più sapere di me.

Corrado Alvaro

22 Lug 2009 Nicola 0 commenti

Salire per restare soli. Spingere più forte degli altri sempre per restare soli. Andare alla conquista della vetta, laddove dimorano gli dèi. Perché ascendere in bici è sempre spiare con lo sguardo, frugare nell’Olimpo, sondarvi una qualche disponibilità, una benevolenza. Ma non tanto e non solo quello. Restare a spellarsi l’anima sulla roccia spellata. Quando ti chiedono chi te lo fa fare? rispondere di rivolgere la stessa domanda agli asceti,  anacoreti e mistici di ogni ordine e grado che vanno a rinchiudersi in una grotta. E se non ne vedono il nesso allora aggiungere che sono cattofascisti di prima grandezza.

anacoreti e mistici di ogni ordine e grado che vanno a rinchiudersi in una grotta. E se non ne vedono il nesso allora aggiungere che sono cattofascisti di prima grandezza.

E poi d’improvviso l’Olimpo non è più l’Olimpo ma è San Giovanni Rotondo. I tornanti ti stanno conducendo giusto verso Santa Maria delle Grazie. Nelle testa ti stanno scorrendo dei fotogrammi nei quali ci sono pellegrini accaldati che ghermiscono altri fotogrammi attraverso i loro cellulari lampeggianti sulle spoglie di padre Pio. Mai ti rassegnerai a chiamarlo San Pio. L’acido lattico ha rotto gli argini: le immaginette, le statue a grandezza naturale, i grani di rosario, i libri sul frate, sono veleni nel sangue che i muscoli potrebbero rifiutarsi di smaltire. I polmoni bruciano come vi fosse stata scolata dentro una manciata di sabbia. Allora ti ricordi del fazzoletto che porti sempre con te. Ce l’hai nella tasca sul dorsale. Quello che tutti i devoti che sono stati a San Giovanni Rotondo conservano. Nel convento del frate, dopo aver visitato la cella dove spirò, si passa in un’altra stanza, quella in genere più affollata. Sofferenti di varia natura si accalcano attorno a una vetrina. Un garbuglio di cerotti, garza e ovatta imbrattati di sangue e un fazzoletto, ben spiegato dietro il vetro, con una macchia nerastra al centro che si stempera in un più ampio alone affumicato su tutta la superficie restante del cotone. Non ricordi bene: era forse l’espettorato di Padre Pio? Quando sei lì devi sfoderarne uno tuo, di fazzoletto, e passarlo più volte sul vetro, strofinarlo e baciarlo subito dopo. E conservarlo come fosse quel che di più caro al mondo ti è mai stato concesso di possedere. Quel fazzoletto adesso lo usi per asciugarti il sudore sulla faccia. E speri ingenuamente che lenisca la tua fatica di ciclista. Sotto le infinite arcate della chiesa nuova vedesti lei tra i banchi, di fianco al marito e al figlioletto. Quanto la amavi. Quanti muri avresti scalato in bici per la rabbia di averla persa? Lo vedi che hai ancora la forza di scattare qui, su questo colle proibitivo? Ogni volta che giri un tornante puoi guardare giù, vedere una striscia di terra piatta come un tavoliere. Si srotola dal rocchetto sul quale sei salito. Ti piace? La vedi come si ondula in lontananza? Come ventilata, increspata di Murge. È la Puglia che vorrebbe riavvolgersi attorno alla bobina di roccia che ti stai sciroppando. Ti piace? E sotto la terra è matta come un cavallo e mezzo.

18 Lug 2009 Nicola 2 commenti

11 Lug 2009 Nicola 1 commento

diario di un giullare timido, letteraria

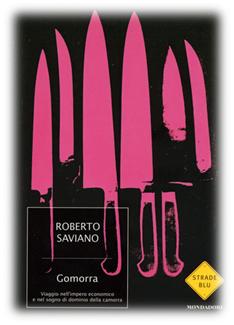

E a proposito di ‘far decantare le cose’, torno solo ora dalla lettura di Gomorra, dopo aver lasciato che si accumulasse polvere sul libro per ben tre anni. Acquistato alla sua prima uscita e subito  deposto in uno scaffale della mia libreria, avrei voluto che sul fondo del caso Saviano si depositassero tutte le distorsioni mediatiche per poi poter sprofondarmi nella lettura del libro finalmente chiarificato ma, ahimè, devo constatare che non è mai stato possibile in tutto questo tempo togliere l’ingombro del film e degli oscar mancati, della scorta, della fatwa dei casalesi, delle polemiche sui giornali, dei nuovi interventi giornalistici di Saviano e del conseguente, rinnovato clamore attorno all’affaire. E poiché sospettavo il libro un po’ troppo schiacciato sul cronachismo, per non perdermi completezza di informazioni a sicuro rischio di obsolescenza, mi son dovuto affrettare a leggerlo. Ma non diversamente da come affronto la lettura quotidiana de la Repubblica: compulsivamente. Nell’ossessione di avere il presente interamente monitorato, dominato e posseduto, e nella penosa illusione che quante più numerose e dettagliate sono le informazioni che dal presente riesci a ricavare tanto più accresciuta, puntuale, agguerrita e centrata sarà la capacità di scavo della tua lingua al cospetto della realtà. Il tutto secondo una logica però malata, che ottiene l’effetto opposto: ti porta pian piano lontano dai libri ma sempre più addosso ai quotidiani, ai settimanali, alle notizie on-line. Ecco, Gomorra l’ho letto con questo personale spirito di stare andando lontano dai libri e più vicino, anzi sempre più dentro la mia personale coazione a ripetere l’inutile lettura di articoli, critiche, recensioni della cosa. Un demente girare attorno alla cosa a scapito della discesa, dello smarrimento NELLA cosa.

deposto in uno scaffale della mia libreria, avrei voluto che sul fondo del caso Saviano si depositassero tutte le distorsioni mediatiche per poi poter sprofondarmi nella lettura del libro finalmente chiarificato ma, ahimè, devo constatare che non è mai stato possibile in tutto questo tempo togliere l’ingombro del film e degli oscar mancati, della scorta, della fatwa dei casalesi, delle polemiche sui giornali, dei nuovi interventi giornalistici di Saviano e del conseguente, rinnovato clamore attorno all’affaire. E poiché sospettavo il libro un po’ troppo schiacciato sul cronachismo, per non perdermi completezza di informazioni a sicuro rischio di obsolescenza, mi son dovuto affrettare a leggerlo. Ma non diversamente da come affronto la lettura quotidiana de la Repubblica: compulsivamente. Nell’ossessione di avere il presente interamente monitorato, dominato e posseduto, e nella penosa illusione che quante più numerose e dettagliate sono le informazioni che dal presente riesci a ricavare tanto più accresciuta, puntuale, agguerrita e centrata sarà la capacità di scavo della tua lingua al cospetto della realtà. Il tutto secondo una logica però malata, che ottiene l’effetto opposto: ti porta pian piano lontano dai libri ma sempre più addosso ai quotidiani, ai settimanali, alle notizie on-line. Ecco, Gomorra l’ho letto con questo personale spirito di stare andando lontano dai libri e più vicino, anzi sempre più dentro la mia personale coazione a ripetere l’inutile lettura di articoli, critiche, recensioni della cosa. Un demente girare attorno alla cosa a scapito della discesa, dello smarrimento NELLA cosa.

Aggiungo però, a lettura ultimata, che Saviano ha scritto un libro di grande valore e che tale valore vada inscritto in qualche branca delle discipline intellettuali ma non certo nella Letteratura, ambito nel quale mi sembrava claudicasse.

E poi di Gomorra: Saviano ha scritto il libro ma il romanzo l’ha scritto il film. Li si pongano a confronto e, a parte l’ovvia considerazione che senza il libro non ci sarebbe il film, mi si dica in quale dei due mezzi espressivi si rintracciano i segni di una grande narrazione.

08 Lug 2009 Nicola 6 commenti

Pane, uova, burro, latte. Decantare. Lasciamo decantare le cose. Le mafie. Lattuga. Cacciare (nel senso di tirare fuori qualcosa o sbattere qualcuno/qualcosa in fondo a qualcosa). Scolpire. Lenzuola fresche e ben stirate. Cardini (quelli veri però, delle porte). Ricevitore. Prenditore. Carne. Nocelle. Apoteosi. Cartoccio (da cui anche cartuccio, incartocciare, scartocciare e incartocciato). Trimone a vento. Terrazza. Terrone. Muretti a secco. Pellicola. Scapole, inguine, lungo la curva della schiena, l’incavo, i tendini. Strappare. Cassetti. Tele incerate. Telecamere. Tastiera. Capelli, la ricrescita, la radice. L’uccello. Parco auto. Caldaia, termostato, ghiera, doghe in legno, fave, interruttore, lampada, carrozzina, andito, buio, suoni. Solido. Ceramica. Gres porcellanato. Scamazzare, rocciatore, caraffa, condizioni pedoclimatiche, caratteristiche organolettiche, terreno, tralcio, la guida (come manufatto che permette lo scorrimento di un corpo da un punto all’altro). Chiusino. Flessibile (come sostantivo). Fanga e fangaia. Porcaio, carnaio, ginepraio. Pelle e sutura. Antipiretici. Guardia, ladro, gaglioffo. Manutengolo. Cedimento e squarcio. Tenuta stagna. Serpeggiare. Lingueggiare. Nuca, testina e morticini. Acidità. Brutto. Entraglie/gne. Sbranare. Guerriero. Riposo. Eternità. Guanciale, sgabello. Papà. Lampascioni. Subacqueo, gommone, spuma di mare. Muto. “te la vedi tu, adesso.”, “Io non ti pago.”, “Ti mangio il cuore.”, sarabanda, santabarbara e zumpapà!

08 Lug 2009 Nicola 4 commenti

festa della mamma, la miglior vendetta

AI NONNI, AI PAPA’, ALLE MAMME!!!

VENITE A VISITARE LA SUPERNOVITA’: L’IPPOPOTAMO CHE CANTA LA CANZONCINA ‘AUIMBAUE’.

Il mantra gracchiante veniva dall’esterno, quella mattina di Piero. Un megafono su una macchina che girava intorno alla villa; una voce malamente elettrificata si affievoliva man mano che si allontanava oppure tornava più forte quando la macchina indugiava sotto casa. Un punteruolo devastante di voce, quella mattina. Roba che tra Piero, Giovanni e l’ippopotamo si rischiava di spappolarsi le tempie. La ripresa sorda della pena in clamore.

VE LO CONSEGNAMO GIA’ FUNZIONANTE, COMPLETO DI BATTERIE A SOLO TRE EURO.

È BELLO. È L’IPPOPOTAMO ZE’ FILIPPO.

È BELLO DA REGALARE, MORBIDO DA ACCAREZZARE.

È BELLO.

È UN REGALO PER MASCHIETTI E FEMMINUCCE.

L’IPPOPOTAMO CHE CANTA ‘AUIMBAUE’.

È BELLO DA APPENDERE IN MACCHINA. È BELLO DA METTERE IN CAMERETTA.

È BELLO PERCHE’ SI PREME IL SACCHETTO E CANTA LA CANZONCINA.

È BELLO.

È L’IPPOPOTAMO ZE’ FILIPPO.

04 Lug 2009 Nicola 0 commenti

festa della mamma, la miglior vendetta

La materializzazione di quell’essere umano in fila allo sportello della stazione mi stava strappando sciami d’odio. L’avevo visto il giorno prima, per un istante ma tanto è bastato perché quegli occhi, quel capello, quel giaccone di renna si piantassero in croce nella testa. Legno marcio e scheggiato con un giaccone di renna appeso ad esso per i peduncoli cerebrali. Mi sentivo stampelle di legno nella testa. Una corrente densa e oleosa convogliata interamente dentro all’immagine di quell’uomo: un odio che se ne andava da me e che in me tornava accresciuto del valore aggiunto di quel volto sereno. E se scartavo caramelle il crepitare dell’involucro cartaceo tra le dita mi procurava una fitta dal dolore insostenibile. Poi passava ma mi restava il sistema nervoso crocefisso.

Fiona.

Eh?

Dio sa che stai soffrendo.

Piero quella mattina mandava strilli lancinanti a frantumarsi contro i muri maestri della sua oscurità. Era un buio portante, monumentale. Possente buio del pianto che i medici ancora non si spiegavano. Piangeva fino ad asfissiarsi.

Piero.

‘nghu!

Dio sa che stai soffrendo.

Non sapevo cosa fare. O forse non avevo voglia di fare. M diressi verso il bagno. Ma con lentezza. Poi feci calare la mano brutalmente sulla maniglia e aprii la porta del bagno scaraventando il battente contro la parete laterale. Ci fu in rinculo e sempre fracassando, con una nuova manata, rifissai la porta alla parete. Mi guardava sconcertato, seduto sulla tazza, col Focus tra le mani e i tappi nelle orecchie.

Giovanni.

Sì.

Dio sa che stai soffrendo.

Sì.

03 Lug 2009 Nicola 0 commenti